Introduction

Le système circulatoire est bien plus qu’un simple réseau de transport du sang. Il constitue un organe fonctionnel complexe, en interaction constante avec les systèmes nerveux, endocrinien et métabolique.

Lorsqu’il se dérègle, les conséquences dépassent la sphère vasculaire : elles touchent le cœur, les reins, le cerveau, et influencent directement le développement ou l’aggravation des maladies chroniques.

À l’inverse, les pathologies telles que le diabète, l’hypertension artérielle ou l’obésité altèrent profondément la microcirculation et réduisent les capacités d’adaptation vasculaire.

Comprendre ces liens bidirectionnels permet d’adopter une stratégie préventive cohérente : associer une hygiène de vie adaptée, un suivi médical régulier et, lorsque cela est indiqué, des technologies de soutien circulatoire modernes comme le Revitive Medic Pharma.

Pour approfondir les bases d’un mode de vie favorable à la santé veineuse, consultez le guide Hygiène de vie et circulation sanguine.

1. Circulation sanguine et équilibre systémique

La circulation sanguine est au cœur de l’homéostasie. Chaque battement du cœur transporte oxygène, nutriments, hormones et cellules immunitaires vers les tissus.

Lorsqu’un déséquilibre métabolique ou inflammatoire s’installe, la fonction endothéliale (celle de la paroi interne des vaisseaux) se dégrade progressivement.

Ce dysfonctionnement endothélial provoque une perte de souplesse des artères, une stagnation veineuse, et une altération du micro-débit capillaire.

Avec le temps, ces changements fragilisent les organes périphériques et favorisent l’apparition de pathologies chroniques à expression vasculaire : diabète, insuffisance cardiaque, maladies rénales, voire neurodégénératives.

2. Le rôle de l’endothélium dans les maladies chroniques

L’endothélium régule le tonus vasculaire par la libération de substances comme le monoxyde d’azote (NO), un puissant vasodilatateur.

Sous l’effet du stress oxydatif, de l’inflammation ou de la glycémie élevée, la production de NO diminue, ce qui entraîne une vasoconstriction chronique et une réduction de la perfusion tissulaire.

Ce phénomène explique pourquoi la plupart des maladies métaboliques s’accompagnent de troubles circulatoires : le sang circule moins bien dans les capillaires, la pression augmente, et les tissus s’asphyxient lentement.

3. Diabète et altération microvasculaire

3.1 Mécanismes physiopathologiques

Le diabète est l’un des modèles les plus clairs de dysfonction microcirculatoire.

L’excès de glucose dans le sang entraîne une glycation des protéines et des lipides, c’est-à-dire leur transformation chimique par fixation de sucre.

Cette glycation endommage les parois vasculaires, provoquant une rigidification des capillaires et une diminution de leur perméabilité sélective.

En conséquence, les échanges entre le sang et les tissus deviennent moins efficaces : l’oxygène et les nutriments diffusent mal, les déchets métaboliques s’accumulent, et la cicatrisation ralentit.

3.2 Manifestations cliniques

Les patients diabétiques présentent souvent :

- des pieds froids ou engourdis,

- une peau sèche et fragile,

- une perte de sensibilité (neuropathie périphérique),

- et parfois des plaies chroniques (ulcères plantaires).

3.3 Mesures de prise en charge

Outre le contrôle glycémique (HbA1c < 7 %), la prise en charge repose sur :

- une hygiène podologique rigoureuse,

- une stimulation circulatoire douce (par exemple avec le Revitive Medic Pharma, en absence de plaie),

- et une activité physique régulière adaptée à la capacité du patient.

L’électrostimulation peut ici jouer un rôle complémentaire : elle active la pompe musculaire du mollet et améliore la perfusion capillaire, réduisant la stagnation veineuse souvent observée dans le diabète de longue durée.

4. Hypertension artérielle et rigidité vasculaire

4.1 Mécanismes d’interaction

L’hypertension artérielle (HTA) se traduit par une pression excessive exercée sur la paroi des vaisseaux.

À long terme, elle provoque une hypertrophie des cellules musculaires lisses de la paroi artérielle, réduisant leur élasticité.

Les artères deviennent rigides, la pression systolique augmente encore, et la microcirculation souffre d’un apport sanguin irrégulier.

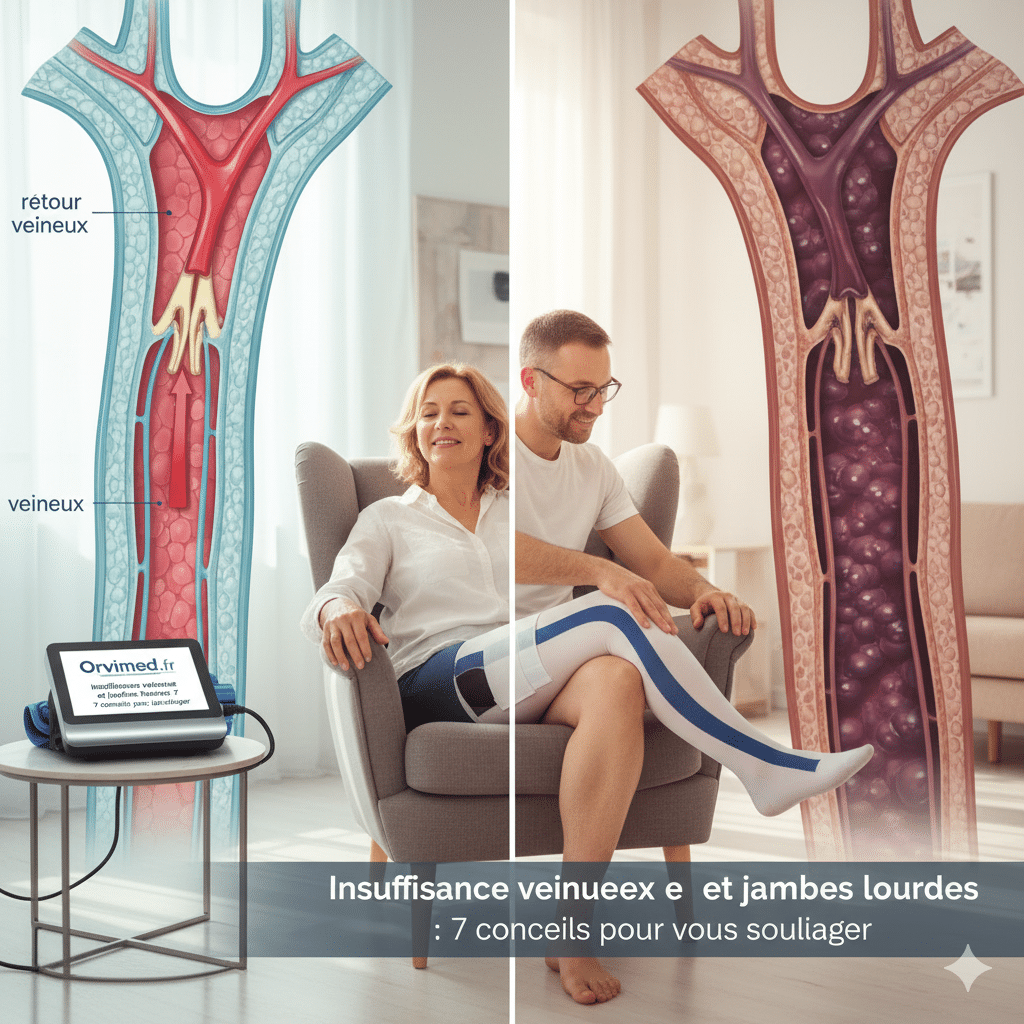

Sur le plan veineux, la surcharge de pression artérielle se répercute par un ralentissement du retour veineux et une accumulation liquidienne dans les membres inférieurs.

C’est pourquoi les hypertendus chroniques se plaignent souvent de jambes lourdes ou d’œdèmes péri-malléolaires.

4.2 Prévention intégrée

La prise en charge combine :

- la réduction du sel alimentaire (objectif : < 5 g/jour),

- la pratique d’une activité d’endurance modérée (marche, vélo, natation),

- la surveillance du poids et de la tension artérielle,

- et le soutien circulatoire passif (électrostimulation douce ou bas de contention).

L’utilisation d’un dispositif tel que le Revitive Medic Pharma contribue à améliorer la compliance veineuse, c’est-à-dire la capacité des veines à se dilater et à se contracter harmonieusement, sans majorer la charge cardiaque.

5. Obésité, inflammation et stase veineuse

5.1 Mécanismes métaboliques

L’obésité s’accompagne d’une inflammation de bas grade entretenue par les adipocytes (cellules graisseuses) eux-mêmes.

Ces derniers libèrent des cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-6) et des hormones comme la leptine, qui altèrent la fonction endothéliale.

Par ailleurs, la graisse abdominale exerce une pression mécanique sur les veines pelviennes, réduisant le flux sanguin dans les jambes et augmentant la pression veineuse distale.

5.2 Conséquences circulatoires

Le patient obèse présente :

- des jambes gonflées en fin de journée,

- une fatigue musculaire rapide,

- parfois des varices précoces ou une insuffisance veineuse fonctionnelle.

5.3 Approche thérapeutique intégrée

La réduction pondérale, même modérée (−5 % du poids initial), améliore significativement la circulation.

Cette stratégie doit être accompagnée de :

- rééducation progressive à la marche,

- stimulation circulatoire quotidienne,

- et rééquilibrage alimentaire anti-inflammatoire (fruits rouges, poissons gras, légumes riches en fibres).

L’électrostimulation trouve ici tout son intérêt : elle compense l’inactivité musculaire, réduit les œdèmes et favorise la mobilité articulaire sans effort.

6. Insuffisance cardiaque et retour veineux

Chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, le sang a du mal à être éjecté efficacement par le cœur.

Cette défaillance induit un engorgement veineux périphérique, notamment dans les jambes et les poumons.

Une stimulation musculaire périphérique bien dosée peut améliorer le retour veineux sans surcharger le cœur, à condition d’être prescrite sous supervision médicale.

Elle doit toujours être précédée d’un bilan cardiologique, car une intensité excessive pourrait majorer la précharge.

L’utilisation de dispositifs médicaux certifiés, comme le Revitive Medic Pharma, offre une option sûre et contrôlée pour maintenir la perfusion tissulaire et limiter les œdèmes dans les formes stabilisées.

7. Pathologies neurologiques et circulation

Les maladies neurologiques (Parkinson, sclérose en plaques, AVC) s’accompagnent fréquemment d’une diminution de la motricité volontaire.

La perte de mouvement réduit la contraction musculaire et entraîne une stagnation veineuse chronique.

Chez ces patients, la stimulation électrique périphérique permet de reproduire le rôle des muscles actifs, prévenant ainsi la formation d’œdèmes et de douleurs neuropathiques secondaires.

Toutefois, la mise en œuvre doit être adaptée à la sensibilité du patient et réalisée sous contrôle médical.

8. Vieillissement et déclin circulatoire global

Avec l’âge, la paroi vasculaire perd de son élasticité. Les valves veineuses se relâchent, et les artérioles deviennent moins réactives aux stimuli nerveux.

Cette lente détérioration provoque une diminution du débit sanguin dans les extrémités et une rétention liquidienne accrue.

La stimulation électrique douce, associée à une activité physique adaptée et à une alimentation équilibrée, favorise la préservation de la perfusion périphérique et contribue à maintenir la mobilité fonctionnelle.

9. Stratégie intégrée de prévention et de compensation

Les pathologies chroniques partagent un dénominateur commun : une altération durable de la microcirculation.

Pour contrer ce phénomène, la stratégie doit être multifactorielle :

- Correction des facteurs de risque métaboliques (glycémie, tension, poids).

- Optimisation de la perfusion périphérique par le mouvement ou la stimulation.

- Alimentation vasoprotectrice riche en antioxydants et flavonoïdes.

- Hygiène de vie stable : sommeil réparateur, hydratation suffisante, gestion du stress.

Ces éléments, combinés à l’usage raisonné d’un stimulateur circulatoire, renforcent la résilience vasculaire face aux maladies chroniques.

Conclusion

La circulation sanguine n’est pas un paramètre isolé : elle est le miroir de la santé globale.

Chaque pathologie chronique influence, à sa manière, le flux sanguin et la vitalité des tissus.

En retour, une circulation altérée amplifie le déséquilibre métabolique.

Rompre ce cercle vicieux nécessite une prise en charge intégrée où la prévention, l’activité physique, la nutrition et la technologie se complètent.

Le Revitive Medic Pharma s’inscrit dans cette logique moderne : soutenir la fonction veineuse, réduire la stagnation circulatoire et accompagner le patient chronique vers une meilleure qualité de vie.